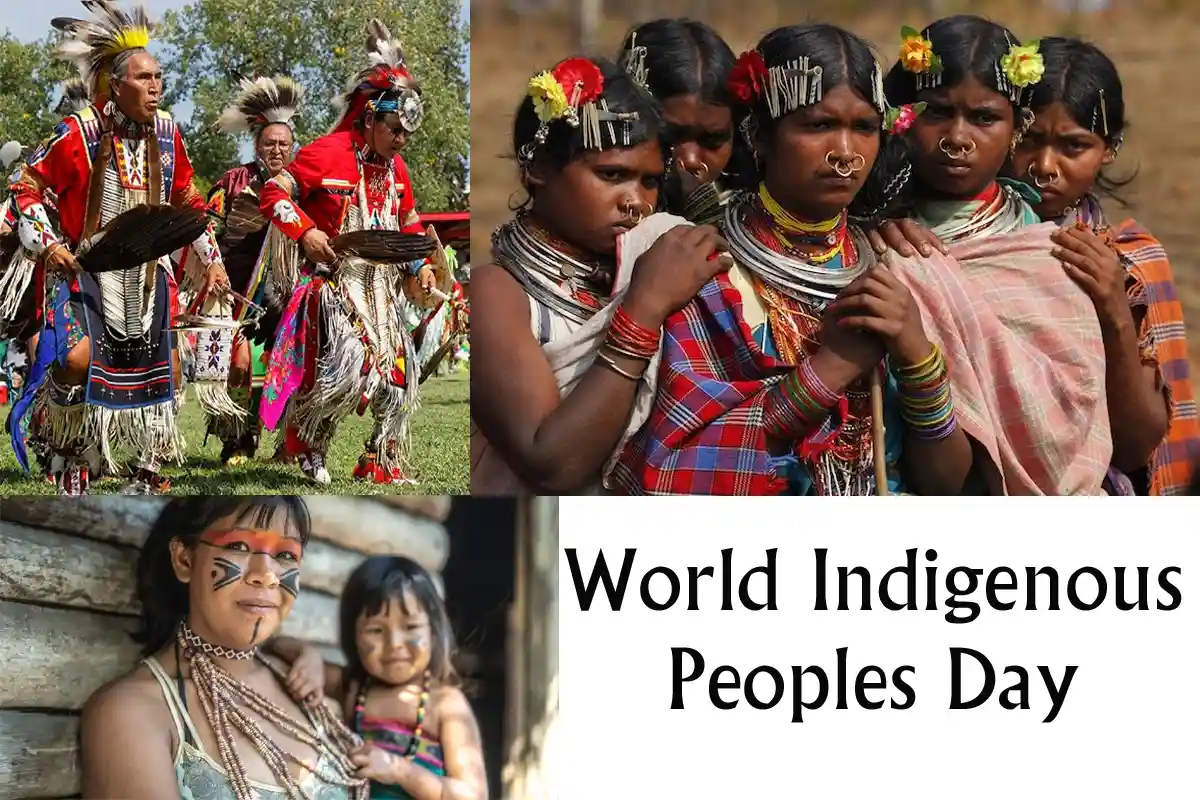

विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस (International Day of the World’s Indigenous Peoples) हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। इसे हिंदी में “विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस” भी कहा जाता है। यह दिन दुनिया भर के स्वदेशी लोगों के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके योगदान को मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। यह दिवस 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था, और यह 1982 में जिनेवा में आयोजित मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण पर उप-आयोग के स्वदेशी आबादी पर संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह की पहली बैठक का प्रतीक है।

भारत में अब भी मुख्यधारा से कटे हुए हैं आदिवासी

भारत में, ‘आदिवासी’ शब्द का प्रयोग एक व्यापक शब्द के रूप में उन जातीय और जनजातीय लोगों को परिभाषित करने के लिए किया जाता है जिन्हें भारत की आदिवासी आबादी माना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार, ये पैतृक समूह भारत की सामान्य जनसंख्या का लगभग 8.6 प्रतिशत हैं, जो कुल मिलाकर लगभग 10.4 करोड़ लोग हैं।

भारत को हम भले ही समृद्ध एवं विकासशील देश की श्रेणी में शामिल कर लें, लेकिन आदिवासी अब भी समाज की मुख्य धारा से कटे नजर आते हैं। इसका फायदा उठाकर नक्सली उन्हें अपने से जोड़ लेते हैं। कुछ राज्य सरकारें आदिवासियों को लाभ पहुंचाने के लिए उनकी संस्कृति और जीवन शैली को समझे बिना ही योजना बना लेती हैं। ऐसी योजनाओं का आदिवासियों को लाभ नहीं होता, अलबत्ता योजना बनाने वाले जरूर फायदे में रहते हैं। महंगाई के चलते आज आदिवासी दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी नहीं खरीद पा रहे हैं। वे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। अतः देश के कुल आबादी के करीब आठ प्रतिशत आदिवासियों की समस्याओं पर विशेष ध्यान देना होगा।

अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा आदिवासी समाज

गरीबी उन्मूलन की बात वर्षों से की जा रही है। इसके बावजूद समाज में आर्थिक विषमता ज्यों-की-त्यों बनी हुई है। बेरोजगारी की समस्या यथावत है। मुद्रास्फीति घटने के बाद भी महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। हर नागरिक इससे त्रस्त है। आदिवासी भी इस महंगाई से अछूते नहीं हैं। आदिवासी समाज आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए जद्दोजहद कर रहा है। अपनी सभ्यता, संस्कृति को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है।

धर्मांतरण के लिए मजबूर

आदिवासियों की सबसे बड़ी समस्या है धर्मांतरण! झारखंड सहित पूरे देश में धर्मांतरण के मामले देखने को मिलते हैं। झारखंड की बात करें तो रांची, दुमका, जमशेदपुर और लोहरदगा जैसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में कई ऐसे आदिवासी हैं, जिन्होंने धर्मांतरण कर ईसाई धर्म को अपनाने का काम किया। भारत में आदिवासी समुदायों के धर्म परिवर्तन का मुद्दा एक जटिल और संवेदनशील विषय है, जिसमें कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक पहलू शामिल हैं। कई आदिवासी समुदायों में, धर्म परिवर्तन के कारण आरक्षण जैसे संवैधानिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ने की आशंका है, वहीं कुछ लोग बेहतर जीवन या शोषण से मुक्ति के लिए धर्म परिवर्तन करते हैं।

आदिवासी समाज में धर्मांतरण की नौबत क्यों आ रही है

आरक्षण और डीलिस्टिंग–

आदिवासी समुदायों में धर्म परिवर्तन करने पर उन्हें अनुसूचित जनजाति याने ST की सूची से बाहर करने की मांग उठती रही है, जिससे उनके आरक्षण जैसे लाभों पर असर पड़ सकता है। भारत के कई राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कुछ लोग धर्म के आधार पर आरक्षण के मुद्दे को लेकर एक दूसरे के सामने खड़े हो गए हैं। आदिवासी या अनुसूचित जनजाति के लोग धार्मिक विश्वास के आधार पर तो बंटे हुए हैं ही, लेकिन डीलिस्टिंग की मांग ने उनके बीच इस अविश्वास को और बढ़ा दिया है। कुछ लोग मांग कर रहे हैं कि जिन आदिवासियों ने ईसाई या अन्य धर्म को स्वीकार कर लिया है उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची से बाहर किया जाए। इसे डीलिस्टिंग कहा जा रहा है। इस मांग से आदिवासी समुदाय में दरार पैदा हो रही है। आदिवासी इलाक़ों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डीलिस्टिंग का मुद्दा उनकी संस्कृति, सामाजिक पहचान और उनके आर्थिक-राजनैतिक अधिकारों से जुड़ा हुआ है।

जबरन धर्मांतरण

कुछ मामलों में, जबरन धर्मांतरण के आरोप लगे हैं, जिनमें पैसे या नौकरी का लालच देकर धर्मांतरण कराने की बात सामने आई है। मतांतरण के सबसे ज्यादा मामले आदिवासी इलाकों से सामने आते हैं। आदिवासी लोगों को लालच देकर उनका मतांतरण कराने के मामले लगातार सामने आते रहते हैं। आदिवासी बहुल क्षेत्रों को मतांतरण का गढ़ माना जाता है। ऐसे में इन इलाकों में मतांतरण को रोकना बेहद जरूरी है। कई बार किसी ‘विशेष जाति’ के लोग, जो ये महसूस करते हैं कि समाज में उन्हें उचित दर्जा नहीं मिल रहा है, तो वे मतांतरण कर लेते हैं।मतांतरण कराने वालों के निशाने पर आमतौर पर बेहद गरीब तबका होता है। इसकी विवशता और गरीबी का लाभ उठाकर उन्हें धर्म बदलने के लिए बाध्य किया जाता है।

स्वेच्छा से या प्रभाव में आकर धर्मांतरण

कुछ आदिवासी स्वेच्छा से ईसाई धर्म या अन्य धर्मों को अपनाते हैं, अक्सर बेहतर जीवन या शोषण से मुक्ति की तलाश में। ईसाई मिशनरियों ने ऐतिहासिक रूप से आदिवासी समुदायों में काम किया है और शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं के माध्यम से धर्मांतरण को बढ़ावा दिया है। खासकर आदिवासी बहुल्य इलाकों में गरीबी की मार झेल रहे निचले तबके के आदिवासियों के पास बदहाली में जीवन यापन करने के सिवाए कोई विकल्प नहीं है। ये वो लोग हैं जिन तक सरकारी योजनाएं पहुंचते-पहुंचते झूठ में तब्दील हो जाती है और ये निराशा के भंवर में फंसे रह जाते हैं। सरकारी योजनाओं की उदासिनता और खराब माली हालत से जूझ रहे आदिवासी तबके के लोग भारी तादात में ईसाई धर्म अपना रहे हैं।

देश के आदिवासी बाहुल्य राज्य जैसे झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में आदिवासियों को आर्थिक रूप से सहायता पहुंचाकर ईसाई धर्म अपनाने का सिलसिला जारी है। क्रिश्चन संस्थाओं के प्रतिनिधि गरीब आदिवासियों के बीच जाकर उनके कपड़े, भोजन, बच्चों की शिक्षा और बेटियों की विवाह जैसी चीजों का ज़िम्मा उठाते हैं और इस प्रकार से आदिवासी समुदाय के लोग ईसाई धर्म अपना लेते हैं। ग्रामीण इलाकों में क्रिश्चन संस्थाओं की ऐसी पहल से आदिवासी पूरी तरह से उनके मुरीद बन जाते हैं। ये संस्थाएं आदिवासी बाहुल्य इलाकों में लंबे वक्त से बीमार चल रहे लोगों के लिए दवाईयों का बंदोबस्त कर उनका इलाज कराते हैं। जब ये लोग पूरी तरह से स्वस्थ हो जाते हैं तब इन्हें मंच पर बुलाकर अपना अनुभव साझा करने को कहा जाता है और इस प्रकार से आदिवासियों का एक बड़ा तबका ईसाई धर्म में परिवर्तित हो जाता हैं।

सरकार की योजनाओं में चूक

आदिवासी समुदाय में एक बड़ा तबका ऐसा है जो सरकारी योजनाओं से आज भी कोसों दूर है। इनका शिक्षित न होना इसकी बड़ी वजह मानी जाती है। अशिक्षित होने की वजह से इन्हें योजनाओं के बारे में पता नहीं लगता और यदि इन्हें जानकारी मिल भी जाती है तो प्रखंड कार्यालय के चक्कर काटते-काटते इनके जूते घिस जाते हैं। ऐसे में क्रिश्चन संस्थाएं सरकारी योजनाओं की विफलता का बखान कर इन्हें ईसाई धर्म की खूबियों से अवगत कराते हैं। खराब माली हालत से जूझ रहे गरीब आदिवासियों को ऐसा लगता है कि ईसाई धर्म अपनाने से न सिर्फ उन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त होगी बल्कि आत्मनिर्भर बनने के तमाम गुण भी सिखाए जाते

आदिवायों के नाम पर राजनीतिकरण

केंद्र सरकार आदिवासियों के नाम पर हर साल हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में करती है। इसके बाद भी 6-7 दशक में उनकी आर्थिक स्थिति, जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं आया है। स्वास्थ्य सुविधाएं, पीने का साफ पानी आदि मूलभूत सुविधाओं के लिए वे आज भी तरस रहे हैं।

धर्मांतरण का मुद्दा राजनीतिक रूप से भी संवेदनशील है और इसका असर चुनावों पर भी पड़ता है, जैसा कि छत्तीसगढ़ के हालिया चुनावों में देखा गया था। पिछले साल के चुनावों के दौरान झारखंड विधानसभा चुनाव में तीनों बड़े दल इसलिए सरना कोड लागू करने की बात कर रहे थे क्योंकि इसके पीछे वजह थी आदिवासियों का एक बड़ा वोटबैंक! दरअसल पहले जनगणना में सरना धर्म कोड का अलग से कॉलम होता था पर बाद मे इसे खत्म कर दिया गया। सरना धर्म कोड आदिवासियों के लिए संस्कृति और परंपरा से जुड़ा मुद्दा है। वैसे तो आदिवासी पेड़ पहाड़ और प्रकृति की पूजा करते हैं पर आदिवासी समुदाय की अधिकांश आबादी हिंदू धर्म की मान्यताओं और संस्कारों के करीब है, पूजा पाठ के विधि विधान और आराध्य देवी देवता भी सनातन जैसे ही हैं। लेकिन आदिवासियों के पूजा पद्धति में मूर्ति पूजा की बजाए प्रकृति पूजा का विधान है। सरना आदिवासियों के पूजा स्थल को भी मंदिर ही कहा जाता हैं जहां आदिवासी समुदाय अपनी मान्यताओं के मुताबिक अलग अलग त्योहारों पर इकट्ठा होकर पूजा-अर्चना करते हैं।

इनका एक सरना झंडा भी होता है। पर झारखंड के आदिवासियों को जनगणना में अलग से धर्म कोड का प्रस्ताव केंद्र सरकार ठुकरा चुकी है। सरकार का ये तर्क था कि जनगणना में धर्म के कॉलम के अलावा नया कॉलम या धर्म कोड जोड़ने से पूरे देश में ऐसी और मांगे उठेंगी जो कि संभव नहीं है, पर आदिवासियों के लिए ये एक भावनात्मक मुद्दा है।

आदिवासी समुदाय के बीच ईसाई मिशनरियों के प्रभाव और सक्रियता को भी सरना कोड की मांग से जोड़कर देखा जाता है। सरना कोड की खिलाफत करने वाले कहते हैं कि सरना धर्म असल में सनातन धर्म परंपरा का ही एक आदि धर्म और जीवनपद्धति है। ऐसे मे अलग सरना धर्म कोड के जरिए आदिवासियों को बांटने और सनातन हिंदू धर्म से दूर करने की कोशिश है ताकि उनका ईसाई धर्म में धर्मांतरण आसानी से कराया जा सके।

कानूनी पहलू- संविधान

भारतीय संविधान में आदिवासियों के लिए अनुसूचित जनजाति का पद उपयोग किया गया है, और उन्हें विभिन्न लाभ और संरक्षण प्रदान किए गए हैं।

कुछ राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून हैं, जो लालच, धोखाधड़ी या बलपूर्वक धर्मांतरण को रोकने का प्रयास करते हैं। कुछ आदिवासी, धर्म परिवर्तन करने के बाद, “घर वापसी” करके वापस हिंदू धर्म में लौटते हैं, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो रही है।

भारत में आदिवासियों के सामने आने वाली चुनौतियां

भारत में आदिवासी लोग गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जिससे उनका जीवन कठिन हो रहा है, जिसकी वजह से वे धर्मांतरण का रास्ता अपनाने को मजबूर हो रहे हैं। एक बड़ी समस्या उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन है। उदारीकरण और वैश्वीकरण की सरकारी नीतियां आर्थिक विकास के लिए संसाधनों के उपयोग को प्राथमिकता देती हैं, जो संसाधनों के उपयोग के पारंपरिक आदिवासी दृष्टिकोण के विपरीत है। इसके कारण आदिवासी क्षेत्रों से संसाधनों का दोहन हुआ है, जिससे पारिस्थितिक क्षति हुई है।

जबरन विस्थापन एक बड़ा मुद्दा

एक और मुद्दा बड़ी विकास परियोजनाओं के कारण जबरन विस्थापन का है। इन परियोजनाओं के लिए कई आदिवासी इलाकों का अधिग्रहण किया गया है, और विस्थापित समुदायों को अक्सर उचित पुनर्वास पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। विभिन्न आदिवासी समुदायों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिए, कुछ समुदाय खराब स्वास्थ्य स्थितियों, कम जीवन प्रत्याशा और सिकल सेल एनीमिया जैसी बीमारियों की उच्च दर से पीड़ित हैं। प्राकृतिक संसाधनों तक पहुंच और क्षेत्रीय नियंत्रण को लेकर भी जनजातियों के बीच संघर्ष होते रहते हैं।

बाज़ार की ताकतों के हित अक्सर आदिवासी लोगों की भलाई और सुरक्षा पर भारी पड़ जाते हैं। कई जनजातियां बेरोज़गार रह जाती हैं या उन्हें शोषणकारी और कम वेतन वाली नौकरियां करने के लिए मजबूर किया जाता है। वैश्वीकरण ने स्थिति को और बदतर बना दिया है, दलित जनजातियों के लिए सामाजिक बहिष्कार और असुरक्षा को और बढ़ा दिया है। यहां तक कि आदिवासी क्षेत्रों के लिए अधिक स्वायत्तता या मान्यता की मांग करने वाले उप-राष्ट्रीय आंदोलन भी शुरू हो गए हैं।

आदिवासी महिलाएं ज़्यादा प्रभावित

आदिवासी महिलाएं विशेष रूप से प्रभावित होती हैं क्योंकि वे अक्सर अपनी ज़मीनों के कॉर्पोरेट शोषण से सीधे प्रभावित होती हैं। गरीबी के कारण आदिवासी क्षेत्रों की कई युवतियां काम की तलाश में शहरी केंद्रों की ओर पलायन करती हैं, जहां उन्हें शोषण और खराब जीवन स्थितियों का सामना करना पड़ता है। अप्रवासी मज़दूरों और विकास परियोजनाओं के आगमन नेजनजातीय संस्कृतियों और आवासों को भी ख़तरे में डाल दिया है। सेंटिनलीज़ जैसी कुछ अलग-थलग जनजातियां बाहरी लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण हैं और उन्हें हस्तक्षेप से सुरक्षा की आवश्यकता है।

आदिवासी समुदाय के हितों की रक्षा के लिए करने होंगे उपाय

भारत में आदिवासियों की सुरक्षा और उनके अधिकारों व कल्याण की रक्षा के लिए कई उपायों और नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक संरक्षण: जनजातीय समुदायों की अनूठी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण हेतु उपाय करें। पारंपरिक प्रथाओं और शिल्पों को प्रोत्साहित करें, तथा उनके पवित्र स्थलों और सांस्कृतिक स्थलों की रक्षा करें।

सामुदायिक सशक्तिकरण: जनजातीय समुदायों को उनके जीवन और संसाधनों से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल करके उन्हें सशक्त बनाएं । उनकी पारंपरिक शासन प्रणालियों और सांस्कृतिक संस्थाओं को मान्यता दें और उनका समर्थन करें।

भूमि अधिकार: सुनिश्चित करें कि आदिवासी समुदायों को अपनी भूमि पर स्पष्ट और निर्विवाद स्वामित्व प्राप्त हो। भूमि हस्तांतरण के मुद्दों का समाधान करें और अवैध भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करें।

जागरूकता और संवेदनशीलता: सरकारी अधिकारियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और आम जनता के बीच आदिवासी समुदायों के अधिकारों और मुद्दों के बारे में जागरूकता पैदा करें। उन्हें इन समुदायों के सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों के प्रति संवेदनशील बनाएं।

अलग-थलग जनजातियों का संरक्षण: अलग-थलग जनजातियों और उनके आवासों की सुरक्षा के लिए आवश्यक सावधानियां बरतें। उनके जीवन में किसी भी हानिकारक हस्तक्षेप को रोकने के लिए “आंखें खुली रखें, हाथ न लगाएं” नीति का सख्ती से पालन करें।

कानूनी संरक्षण: वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जो जनजातीय समुदायों के उनकी पारंपरिक भूमि पर अधिकारों को मान्यता देता है और उन्हें सुरक्षित करता है।

समावेशी विकास: यह सुनिश्चित करें कि जनजातीय क्षेत्रों में विकास परियोजनाएं स्थानीय समुदायों की पूर्ण सहमति और भागीदारी से संचालित की जाएं। परियोजनाओं का उद्देश्य जनजातीय लोगों की आजीविका को उन्नत करना और उनकी संस्कृति का संरक्षण करना होना चाहिए, न कि विस्थापन और शोषण का कारण बनना।

पुनर्वास और मुआवज़ा: विकास परियोजनाओं से प्रभावित आदिवासी समुदायों का उचित पुनर्वास और मुआवज़ा प्रदान किया जाना चाहिए। सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विस्थापित जनजातियों को उचित मुआवज़ा, पर्याप्त आवास और स्थायी आजीविका के अवसर मिलें।

शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा: आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच में सुधार। स्कूलों और स्वास्थ्य सेवा केंद्रों का निर्माण और बुनियादी ढांचे में सुधार से आदिवासी समुदायों की भलाई और भविष्य की संभावनाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

रोज़गार के अवसर: आदिवासी क्षेत्रों में कौशल विकास और रोज़गार के अवसरों को बढ़ावा दें। इससे शोषणकारी श्रम बाज़ारों पर निर्भरता कम होगी और स्थायी आजीविका के विकल्प उपलब्ध होंगे।

आदिवासी समुदायों में धर्म परिवर्तन का मुद्दा एक जटिल और बहुआयामी समस्या है। इसमें धार्मिक, सामाजिक, कानूनी और राजनीतिक पहलू शामिल हैं। इस मुद्दे पर गहन विचार-विमर्श और समाधान की आवश्यकता है ताकि आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा की जा सके और सामाजिक सद्भाव बना रहे।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!