Rukhmabai Raut: भारत में आज जहां तलाक के

जब महिलाओं के लिए पाप था ‘तलाक़’ शब्द

भारत में आज जहां तलाक के मामलों में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहीं कभी ऐसा भी समय था जब कानूनी तौर पर तलाक लेना असंभव सा लगता था। लेकिन आज से सदियों साल पहले भारत में पहली बार एक महिला ने कानूनन तलाक लिया, लेकिन कई लोग उस महिला का नाम तक नहीं जानते। रखमाबाई राउत वो साहसी महिला थीं जिन्होंने 1885 में भारत में पहली बार कानूनी तलाक हासिल किया। जब लोग तलाक के नाम से भी डरते थे, तब उन्होंने सिस्टम से लड़कर अपना हक पाया। उनकी शादी मात्र 11 साल की उम्र में 19 साल के दादाजी भीकाजी से कर दी गई थी। लेकिन उन्होंने पति के साथ न जाकर पढ़ाई जारी रखी और आगे मेडिकल की पढ़ाई करना चाहा। जब रखमाबाई ने पति के साथ रहने से मना कर दिया, तो पति ने कोर्ट में केस कर दिया।

पिता से मिली प्रेरणा

रखमाबाई की मां का नाम जयंती बाई था। 15 साल की उम्र में रखमाबाई का जन्म हुआ। 17 साल की उम्र में जयंती बाई विधवा हो गईं, जिसके बाद उन्होंने सखाराम अर्जुन से दूसरी शादी की जो मुंबई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज में वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर और समाज सुधारक थे। रखमाबाई की शिक्षा में उनके पिता का काफी योगदान रहा।

बाल विवाह को दी चुनौती

निजी और पेशेवर जीवन में हर चुनौती को स्वीकार करने वाली रखमाबाई का विवाह 11 साल की उम्र में ही आठ साल बड़े भीकाजी से हो गया था। शादी के बाद वह अपने माता-पिता के साथ रहती थीं। साल 1887 में उनके पति दादाजी भीकाजी ने वैवाहिक अधिकारों की बहाली के लिए कोर्ट में याचिका दायर की। अपने बचाव में रखमाबाई ने कहा कि कोई भी उन्हें इस शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकता है क्योंकि उन्होंने कभी भी इस शादी के लिए सहमति नहीं दी और जिस समय उनकी शादी हुई वो बहुत छोटी थीं। इस तर्क ने बाल विवाह और महिलाओं के अधिकारों पर लोगों का ध्यान खींचा। अदालत ने फ़ैसले में उन्हें दो विकल्प दिये। पहला, या तो वो अपने पति के पास चली जाएं या फिर छह महीने के लिए जेल जाएं। रखमाबाई ने जबरदस्ती की शादी में रहने से बेहतर जेल जाना समझा। वो जेल जाने के लिए तैयार हो गईं। उनका यह फ़ैसला उस समय के लिहाज़ से एक ऐतिहासिक और बेहद साहसिक था।

हिंदू परंपरा पर काला धब्बा- तिलक ने कहा

इस मामले ने काफी तूल पकड़ा और रखमाबाई की काफ़ी आलोचना भी हुई। यहां तक कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बालगंगाधर तिलक ने भी अपने अख़बार में उनके ख़िलाफ़ लिखा। उन्होंने रखमाबाई के इस क़दम को हिंदू परंपराओं पर एक धब्बे के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने यह भी लिखा कि रखमाबाई जैसी महिलाओं के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा चोर, व्यभिचारी और हत्या के आरोपियों के साथ किया जाता है। इन आलोचनाओं और निंदा के बावजूद रखमाबाई अपने फ़ैसले पर डटी रहीं और वापस लौटकर नहीं आईं। अपने सौतेले पिता सखाराम अर्जुन के समर्थन से उन्होंने अपने तलाक़ के लिए क़ानूनी लड़ाई लड़ी। अदालत ने उनके पक्ष में फ़ैसला नहीं दिया, बावजूद इसके उन्होंने अपनी लड़ाई जारी रखी।

महारानी विक्टोरिया तक पहुंचा मामला, बना नया क़ानून

अपनी शादी को ख़त्म करने के लिए रखमाबाई ने रानी विक्टोरिया को एक पत्र भी लिखा। रानी ने अदालत के फ़ैसले को पलट दिया। अंत में उनके पति ने मुक़दमा वापस ले लिया और रुपये के बदले ये मामला कोर्ट के बाहर ही निपटा दिया। रखमाबाई के इस केस के बाद 19 मार्च 1891 में ब्रिटिश भारत में Age Of Consent Act 1891 कानून बनाया गया, जिसमें शारीरिक संबंधों के लिए शादीशुदा और गैर शादीशुदा महिलाओं की सहमति की उम्र 10 से बढ़ाकर 12 साल कर दी गई थी।

भले ही आज यह बहुत बड़ा बदलाव समझ नहीं आता हो लेकिन इस अधिनियम ने ही पहली बार यह तय किया कि कम उम्र की लड़की के साथ यौन संबंध बनाने वाले को सज़ा हो सकती है, भले ही वह विवाहित क्यों ना हो। इसके उल्लंघन को बलात्कार की श्रेणी में रखा गया।

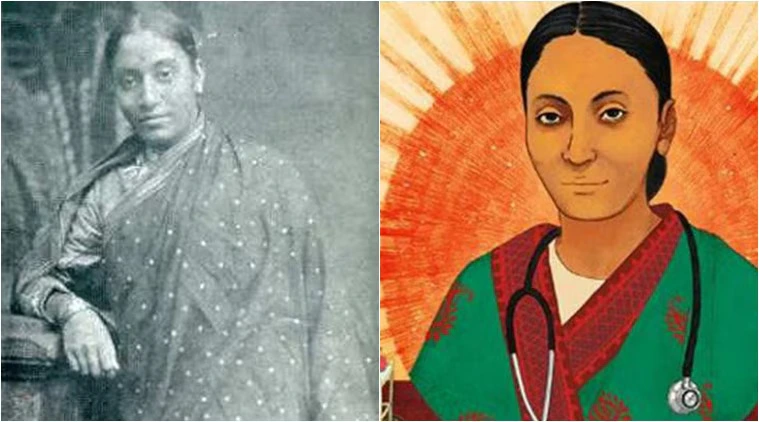

भारत की पहली महिला चिकित्सक

रखमाबाई भारत की पहली प्रैक्टिसिंग महिला डॉक्टर थीं, लेकिन आनंदी गोपाल जोशी डॉक्टर के रूप में शिक्षा प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थीं। हालांकि बीमारी की वजह से वह कभी प्रैक्टिस नहीं कर सकीं और उनकी असामयिक मौत हो गई। शादी ख़त्म होने के तुरंत बाद रखमाबाई ने 1889 में London School OF Medicine For Women में दाखिला लिया। लंदन स्कूल ऑफ़ मेडिसिन उस समय तक महिलाओं को MD नहीं करवाता था। उन्होंने मेडिकल स्कूल के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद की। उन्होंने 1894 में स्नातक की पढ़ाई पूरी की, लेकिन वो आगे MD करना चाहती थीं। शिक्षा पूरी होने के बाद 1894 में वह वापस भारत लौटीं और सूरत में बतौर चीफ मेडिकल अधिकारी पदभार संभाला। उस समय वह एक सेलिब्रिटी थीं, लेकिन उन्होंने चमक-दमक भरी ज़िंदगी से दूर रहकर सेवा का मार्ग चुना। 1929 में सेवानिवृत्ति तक उन्होंने सूरत और राजकोट के अस्पतालों का नेतृत्व किया, दो महामारियों के दौरान साहसी सर्जरी कीं, विभिन्न वर्गों की महिलाओं को जागरूक किया और उन्हें खुलकर चिकित्सा उपचार लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने डॉक्टर के पेशे में तकरीबन 35 साल बिताए। उन्होंने दोबारा शादी नहीं की और जीवन के अंतिम समय में समाज सुधारक के तौर पर काम करती रहीं। 25 सितंबर 1955 में 91 साल की उम्र में उनका निधन हो गया।

रखमाबाई को हिंदू विवाह संस्था की विद्रोही क़रार दिया

रुख्माबाई की याचिका को स्वाभाविक रूप से विद्रोही और अस्वीकार्य माना गया। इसने हिंदू समाज की दो प्रमुख संस्थाओं, हिंदू विवाह और संयुक्त परिवार की बुनियाद को ही चुनौती दे दी। उस समय हिंदुओं में बाल विवाह सामान्य प्रथा थी और यह दो परिवारों के बीच का एक समझौता माना जाता था। विवाह को अस्वीकार करने का अधिकार, सिर्फ इस आधार पर कि उसमें विवेकपूर्ण सहमति (Intelligent Consent) नहीं थी, पूरी व्यवस्था के लिए एक बड़ा विद्रोह था। यदि इस अधिकार को मान्यता मिल जाती, तो हर बाल विवाह इस जोखिम में आ जाता कि विवेक की उम्र पर पहुंचने के बाद कोई भी जीवनसाथी उसे अस्वीकार कर सकता है। इसी तरह, उपयुक्त निवास के अधिकार को मान्यता मिलना संयुक्त परिवार की संस्था के लिए ख़तरा बन सकता था।

‘A Hindu Lady’

हाईकोर्ट में रुख्माबाई की यह क्रांतिकारी याचिका शीघ्र ही ‘ए हिंदू लेडी’ के नाम से लिखे गए पत्रों में विस्तार से प्रकट हुई। यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण था कि यह याचिका केवल वकीलों की देन नहीं थी। यह निस्संदेह उस महिला की आवाज़ थी, जिसने बचपन में एक अजनबी के साथ सात फेरे लिए थे और बाद के वर्षों में उसे भोग-विलास में डूबा हुआ देखा था, और अंततः उसने उन घातक फेरों को निरस्त करने का निश्चय कर लिया था।

Restitution of Conjugal Rights

यह रुख्माबाई की गहन संवेदनशीलता और जागरूकता का मापदंड है कि उसने यह असाधारण कदम सिर्फ इसलिए नहीं उठाया क्योंकि उसकी पीड़ा असाधारण थी। सच तो यह है कि वह अपनी अधिकांश पीड़ित बहनों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में थी। फिर भी, वही थी जिसने उठकर वह प्रतिरोध प्रस्तुत किया, जिसकी पहले किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। इसके चलते उसे ‘वैवाहिक अधिकारों की पुनः

अक्सर क्रांतियां सबसे गरीब और सबसे अधिक पीड़ितों द्वारा नहीं, बल्कि उनके बीच अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति वाले लोगों द्वारा शुरू की जाती हैं, जिनमे समाज से लड़ने की ताक़त होती है।

Long or Short, get news the way you like. No ads. No redirections. Download Newspin and Stay Alert, The CSR Journal Mobile app, for fast, crisp, clean updates!